目次

近年、「水商売が衰退しつつある」なんて話を耳にしたことはないでしょうか。

どうやら、実際に水商売全般として下火になっている現状があるようです。

本記事では、水商売がなぜ衰退しつつあるのか、その理由やこれからの水商売のあり方などについてご紹介したいと思います。

水商売が衰退しつつある理由

実際にキャバクラやホストクラブなどで働く人に話を聞くと、「ここ数年で客足が遠のきつつあると感じる」「若いお客さんが減ってきた」などの話が上がります。

では、なぜそのような状況に陥ってしまっているのでしょうか。

そこには、時代の流れにも関係したいくつかの理由があるのです。

①競合が増えた

キャバクラやホストクラブの競合といえばなんでしょうか。

もちろん、ガールズバーなどのほかの女の子のいるお店も当てはまります。

しかし、それは正解の中のごく一部。

人々の夜の時間の過ごし方は、キャバクラやホストクラブに行くだけではありません。

- 友達と飲むことやバーに行くこと

- 趣味に時間を使うこと

- 家でゆっくりすることなど

このように選択肢はさまざま。

キャバクラやホストクラブに行くことは、この数ある選択肢の中の1つに過ぎないとも言えるでしょう。

また、のちに紹介しますが、マッチングアプリやパパ活アプリなど、SNSを利用したサービスが新たに台頭しつつあることも挙げられます。

②一般女性・男性の価値が高騰している

最近では、ライブ配信アプリがかなり普及しています。

ライブ配信者は、SHOWROOMやイチナナライブ・ツイキャスなどのライブ配信アプリを利用して、自分たちの動画を生配信しています。

対して、視聴者は、好みの子や応援したい子がいたら、メッセージを送ったり、いわゆるチップを送ることができるのです。

配信者の多くは普通のOLや学生で、仕事や学業と両立して芸能活動を行なっています。そんな配信者に対して応援したいという気持ちから、視聴者がつきます。

このように、一般の女性や男性にも価値がついており、わざわざお店に行かずとも、交流が楽しめるようになっている風潮があるのです。

③キャバ嬢・ホストになりたい人の数が減った

昔に比べて、キャバ嬢やホストになりたいという人の数が減っているのも事実です。

2008年には「女子高生のなりたい職業ランキング」の1位に「キャバ嬢」がランクインしたこともあり、世間に衝撃を与えました。しかし、ここ数年はTOP10に入ることもなく、上位は「公務員」「看護師」「保育士」などのいわゆる「安定した職業」で占められています。

このように安定思考の人が増えてしまっていることにより、キャバ嬢やホストのようなギャンブル性の高い職業は敬遠されつつあるのでしょう。

ガールズバーで「バイト不足」にお悩みの方必見!求人で女の子を集めるコツ

④お酒を飲む人が減った

「昔に比べてお酒を飲む人が減った」という話もよく耳にすることではないでしょうか。

特に若者のお酒離れは深刻で、毎日飲む人はなんと全体の1割程度という調査結果も出ています。

このような若者のアルコール離れも、水商売が衰退していっている要因の1つだと言えるでしょう。

⑤マイナンバー制度

2016年から始まったマイナンバー制度もキャバクラを衰退させた1つの要因だと言えます。

キャバ嬢をやっている18歳〜20代前半の若い女の子のほとんどは、昼間はOLや学生として活動している子。

いわゆる「副業キャバ嬢」ですね。昼間正社員をしている場合は、基本的に副業を禁止されていることが多いので、夜はこっそり働いているというケースも多いのです。

しかしマイナンバー制度によって副業をしていると会社にばれやすくなったと思い、キャバ嬢で働きたくないと思うOLが増えました。

実際にはマイナンバーを登録していない店舗や、会社にばれない方法もあります。

ですが、マイナンバー制度は非常にわかりづらいです。面倒を嫌うOLなどは副業でキャバ嬢になろうと思わなくなりました。

水商売はマイナンバー制度でどのような影響を受ける?店舗向けに解説

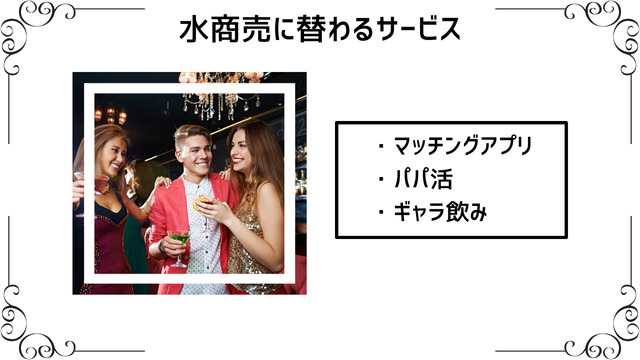

水商売に代わって台頭しつつあるサービス

前述でも少し触れましたが、最近では水商売を脅かす、SNSを利用したサービスが登場しつつあります。

ここでは、主に3つのサービスについてご紹介します。

①マッチングアプリ

マッチングアプリとは、出会いを求める男女を結びつけるアプリのこと。

アプリ内でプロフィールを設定して、お互いにいいと思えばマッチングが成功し、メッセージのやりとりが可能になります。

スマートフォンさえあれば本当にお手軽にできるので、わざわざお店に行かずとも出会いが生まれることが魅力の1つだと言えるでしょう。

②パパ活

今では一般的な言葉になりつつある「パパ活」。

そもそもパパ活とは、「肉体関係なしでお金に余裕のある男性とデートや食事を共にしてお小遣いをもらう活動」や「肉体関係なしで経済的援助を受ける現代の新しい男女の関係」などという言葉で説明されるもので、男女の立場が逆になった「ママ活」と称されるものもあります。

キャバクラやホストクラブの同伴である部分の、食事やお茶をする対価としてお金を受け取るわけですね。

中には、キャバ嬢として働いているときに出会ったお客さんをパパとして援助してもらっている女性もいるようです。

③ギャラ飲み

ギャラ飲みとは、男性から女性に対して、参加してくれた謝礼として金銭が支払われる飲み会のことを指します。

タクシー代として謝礼を支払われることもあり「タク飲み」と呼ばれることもあるようです。

近年では、主に経営者などの富裕層の男性による飲み会に対して、一般からも参加者を募るマッチングアプリやサイトができており、アルバイト感覚で参加する女性が増えている傾向にあるようです。気軽なコンパニオンというような感じでしょうか。

マッチングアプリやサイトを通すことでリスクを減らすことができるようで、ものによっては面接を設けているところもあるなど、給与形態も運営会社によってさまざまです。

これからの水商売のあり方

上記で説明してきたように、新たな競合も登場し、客足も減りつつあり、働き手も減りつつある水商売の業界は、やはり衰退しつつあるのだと言えるでしょう。

このままの状態が続けば、それこそ衰退の一途を辿り続け、超人気店だけが残ってしまうかもしれません。

それでは、これからの水商売のあり方として、どうしていけばいいのでしょうか。

①行くこと自体をステータスにする

基本的にキャバクラは、「気に入った女の子とパーっと飲んで楽しみたい!」というお客さんがほとんどです。

そこに対して、文化的な付加価値などはありません。だからこそ、新しく登場するマッチングアプリやパパ活などに取って代わられてしまう危険があるのだと言えるでしょう。

例えば、京都を中心に古くから愛されている「お茶屋さん」は、基本的に一見さんはお断りです。高いステータスを持った人たちだけが楽しむことができるクローズドな空間が、今の時代でも保たれています。

そんなお茶屋さんで活躍している女性は、日頃からマナーを身につけ、お客様の前で1番のパフォーマンスをできるように練習を積んでいます。

つまり、お茶屋さんは古くから日本に存在する夜のお店でありつつも、格式の高さや歴史の長さ、それによる文化的価値が合わさっていると言えるでしょう。お茶屋さんに行くお客さんは、お茶屋さんに行き、その世界観に触れること自体にも価値を見出しているのです。

そのように、水商売のお店にもお茶屋さんのようなプラスアルファの価値を付けることができるといいでしょう。

例えば、お茶屋さんのように「一見さんお断り」を徹底したり「会員制のお店」にすると、「このお店に通えることがステータスである」という気持ちをお客さんに感じさせられることができます。また、常連さんにだけ提供する特別なお酒やフードを用意するといったことでもいいでしょう。

どんなに小さなことでもお店に来ること自体に価値があると感じてもらえるような店づくりをすることで、お店としても存続しやすくなるでしょう。

②在籍システムをなくす

基本的にキャストは、1店舗に在籍して働くことになるかと思います。

しかし、働き手が減っている今、1人のキャストを複数の店舗でシェアするという形を取るのも1つの手でしょう。現状、それに近いサービスができるものが、キャバクラ派遣です。

キャバクラ派遣とは、その名の通りキャバ嬢をお店に派遣するサービスのことで、キャストの足りないお店や日払いで気軽に働きたい女の子の双方のニーズに応えることができるというもの。

女の子は事前にキャバクラ派遣に登録し、 自分の都合に合わせて出勤できます。あとはお仕事のあとにお店からその日働いた分のお給料を受け取ります。

キャバクラ派遣ではスポット的要素が強すぎますが、例えば系列店でキャストをシェアするなどできるようになれば、ある程度人手不足にも対応しつつ、コストはそのままにより多くのキャストを雇うことができるでしょう。

キャスト不足が深刻に?キャバクラの副業人材の今後の動向について

③人と人のつながりを重視する

今後はAIの発達により、人と人の結びつきが薄くなると言われています。そこで注目されているのが最強のコミュニケーションの場と言われているスナックです。

スナックといえば「年配のママと常連さんが楽しむ場所」というイメージがありますが、最近では様々なスナックが登場しています。

例えば、曜日で変わる素人運営者のスナックがあります。

曜日ごとに異なる人がママになり、お客さんのコミュニティーの場を作っています。

令和のスナックは若者の社交場 気取らず交流心地よく

今までのスナックとは異なり、若者の交流の場になっています。

最近では有名な経営者もスナックに注目しています。水商売の新しい形のヒントはスナックに隠されているのかもしれません。

チェックリストに従って開業までのスケジュールを立てる

水商売の開業時にはやらなければならない作業がたくさんあります。その全てを紙に書き出すことは、開業の経験者でも難しいことです。

- 開業までに何を行えばいいのか

- 業者選定の優先順位は?

- 開業までのスケジュールを立てたい

チェックリストに従って開業準備を行うことができます。

是非ご活用ください。

総ダウンロード数1万を突破!水商売のお役立ち資料一覧

水商売の衰退に関するよくある質問(Q&A)

水商売の衰退や今後の展望について、よくある質問をまとめました。

Q1. 水商売の衰退は一時的なものですか?それとも構造的な問題ですか?

A. 構造的な変化による長期的なトレンドと考えられます。

衰退の背景には以下のような構造的要因があります。

- 若者のライフスタイルの変化(お酒離れ、安定志向)

- デジタル技術による新たな競合サービスの台頭

- 働き方に対する価値観の変化

- 副業規制やマイナンバー制度の影響

単なる景気の波ではなく、社会全体の価値観や行動パターンの変化による影響のため、従来通りの経営では厳しい状況が続くと予想されます。

Q2. マッチングアプリやパパ活が普及すると、水商売は完全になくなってしまうのでしょうか?

A. 完全になくなることはないですが、差別化が重要になります。

マッチングアプリやパパ活では提供できない価値として以下があります。

- プロによる高品質な接客サービス

- 非日常的な空間演出

- 安全で管理された環境

- 継続的な関係性の構築

これらの独自価値を明確にし、お客様に提供できる店舗は生き残ることができるでしょう。ただし、単純に「女性と飲む」だけの価値では競争が厳しくなると予想されます。

Q3. 人手不足を解決するにはどのような対策が効果的ですか?

A. 働きやすい環境整備と新しい働き方の導入が重要です。

効果的な対策として以下が考えられます。

- 副業バレ対策の徹底(マイナンバー対応など)

- 柔軟なシフト制度の導入

- キャスト派遣システムの活用

- 労働環境の改善(ノルマの見直し、福利厚生の充実)

また、系列店でのキャストシェアリングシステムなど、新しい雇用形態の導入も有効です。従来の「1店舗専属」という概念を見直すことで、働き手の確保につながる可能性があります。

Q4. 若者のお酒離れが進む中、どのような客層をターゲットにすべきですか?

A. 多世代アプローチと新しい価値提案が必要です。

ターゲット戦略として以下が考えられます。

- 30代以上の安定収入層にフォーカス

- 外国人観光客・在住者の取り込み

- ノンアルコールメニューの充実

- エンターテインメント要素の強化

お酒を飲むことよりも「体験」や「ステータス」を重視する顧客層の開拓が重要になります。単純な飲酒の場ではなく、特別な体験を提供する場としてのポジショニングが求められます。

Q5. 「一見さんお断り」や会員制は本当に効果的ですか?

A. 適切に運用すれば非常に効果的ですが、慎重な設計が必要です。

会員制・紹介制のメリットは、以下の通り。

- 希少性・特別感の演出

- 客層の質向上

- リピート率の向上

- 口コミによる自然な集客

ただし、新規客獲得の機会を制限するリスクもあるため、段階的な導入や柔軟な運用が重要です。

完全クローズドではなく、「紹介制」「体験入会制」などの仕組みを組み合わせることで、バランスの取れた運営が可能になります。

Q6. AIやデジタル技術の発達は水商売にどのような影響を与えますか?

A. 脅威でもあり機会でもある重要な要素です。

デジタル技術の影響は以下の通り。

- 脅威:バーチャル接客、AI会話システムの台頭

- 機会:顧客管理システム、マッチング技術の活用

- 機会:オンライン接客、ハイブリッド営業の可能性

- 機会:データ分析による顧客理解の深化

人間にしかできない「感情的なつながり」や「リアルな体験」の価値がより重要になります。

技術を活用しつつも、人間らしさを前面に出した差別化戦略が求められるでしょう。

Q7. スナック形態が注目されている理由は何ですか?

A. コミュニティ機能と気軽さが現代のニーズにマッチしているからです。

スナックが注目される理由は以下の通り。

- カジュアルで入りやすい雰囲気

- 人とのつながりを重視する空間

- 比較的低価格での利用が可能

- 多様な年齢層が楽しめる環境

AIやデジタル化が進む中で、リアルな人間関係を求める需要が高まっており、スナックはその受け皿として機能しています。

従来の水商売店舗も、この「コミュニティ性」を取り入れることで新たな価値を創造できる可能性があります。

時代に合った繁盛するお店づくりを

水商売は業界全体として衰退しつつあることは事実です。これには時代の流れが大きく関係しているでしょう。

そんな中でも残っていけるお店を作るためには、時代に合わせてお店も変化していく必要もあるでしょう。

お店に付加価値をつけたり、働き手が働きやすい環境を整えるなどの工夫が求められてるといえます。